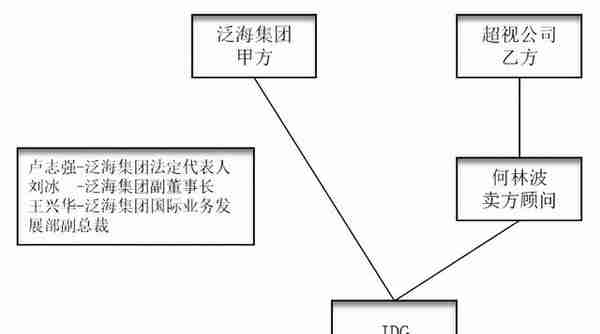

2016年4月1日,泛海集团与超视公司签订《聘用协议书》,主要内容为乙方向甲方介绍法国Oberthur项目,甲方聘请乙方何林波博士为泛海集团董事会国际投资顾问,乙方以该身份联系卖方公司,为甲方洽谈收购做前期工作。该合同还约定,甲方为乙方开展工作配备专车一部,并向乙方提供人民币350万元作为前期工作经费。

2016年4月8日,泛海集团向何林波支付了人民币350万元,但Oberthur项目最终未实现。

2016年4月13日,何林波首次向卢志强提出收购IDG项目的建议。

2016年4月14日,何林波向卢志强介绍了IDG项目跟进了解到的情况,包括卖方身份及具体负责人、卖方顾问是高盛公司、当前进展阶段以及预计的下一步进展情况,并提出了一些操作建议。此后卢志强与何林波就中介费标准及前期费用进行了沟通。

2016年4月15日,泛海集团与超视公司签订《聘用协议书》。约定:

1.乙方向甲方介绍IDG的收购项目,乙方为何林波博士个人公司,甲方聘任乙方何林波博士为泛海集团董事会国际投资顾问,乙方以该身份联系卖方,为甲方洽谈收购IDG做前期工作;

2.乙方职责为以甲方董事会国际投资顾问身份联系IDG或其顾问,为甲方洽谈收购IDG做前期工作”,同时约定了竞业禁止、保密等义务;

3.聘任期限自协议签订之日起满一年为止,期满双方商议一致可续聘;

4.聘任期内甲方应按约定向乙方提供工作经费;

5.若甲方成功完成IDG项目收购,甲方向乙方支付金额为甲方签约的最终经甲方确认的IDG收购价格的1%的中介费,IDG项目收购成功交割后,甲方或甲方指定的公司在香港向乙方指定的银行账户支付上述中介费,以收购项目签约货币结算;

6.IDG项目乙方前期工作费用由甲方与乙方2016年4月1日签订的关于法国Oberthur项目的人民币350万元前期工作费用中出支;

7.协议订立、履行以及解释均适用中华人民共和国法律(不包括港澳台地区法律)。

2016年4月15日晚间泛海集团首次与IDG卖方顾问高盛公司进行联络(电子邮件发送时间为23时29分),次日高盛公司项目负责人回复邮件认可泛海集团加入IDG项目收购业务。

2016年4月16日凌晨,卢志强回应何林波“高盛已同意我们进去,并签保密协议”。

2016年4月17日,何林波称“IDG自己人也在组团投标,但据传IDG内部不是大家都乐见被这些自己人收购。仔细做好每一步,我觉得我们拿下的希望很大”。

2016年4月19 - 23日,何林波在微信中向卢志强抱怨刘冰及王兴华没有将其作为泛海集团IDG项目团队成员、没有将项目信息材料发给他。

2016年4月20日,何林波在德意志联邦共和国的住所签署《聘用协议书》后,再邮寄回泛海集团。

2016年4月23日,何林波再次提出“大哥,刘冰王兴华他们那边IDG的IM等有关材料还没发给我……不知拿到IM后项目进展如何?我只是提醒一下,IDG好东西……机会难得”。

2016年4月28日,何林波再次在微信中提到 “大哥,IDG项目方便告知一下目前进展?”当天卢志强称“这个项目分析下来主要靠熊(指IDG中国团队负责人熊晓鸽)的资本公司,数据传媒在走下坡路,盈利水平较低,我们总体感觉意义不大”,何林波回复“理解,那我明白了”。

2016年4月29日,何林波继续向卢志强建议推进该项目,但此后双方再没有就IDG项目进行实质性沟通。

2016年5月间何林波多次给卢志强发微信要求就IDG项目进行沟通,卢志强均未回复。

2016年8月,IDG项目在按照不同业务领域拆分为两大模块后,由泛海集团与案外人组成投资联合体收购。

2017年1月超视公司通过市场公开渠道得知IDG项目经美利坚合众国监管当局审批通过后,何林波开始要求泛海集团支付中介费。

2017年8月28日,关于《聘用协议书》的性质,超视公司认为属于居间合同,泛海集团则认为属于劳务委派合同。超视公司起诉泛海集团居间合同纠纷一案在北京市第四中级人民法院开庭审理。

2019年9月4日,超视公司不服一审判决,在北京市高级人民法院上诉。

一审法院认为:

超视公司系在英属维尔京群岛注册成立的企业法人,属于涉外民事案件,适用涉外民事诉讼程序的特别规定。

《聘用协议书》第九条明确约定“本协议的订立、履行以及解释均适用中华人民共和国法律(不包括港澳台地区法律)”,上述约定合法有效,适用中华人民共和国法律。

《聘用协议书》是双方当事人真实意思表示,不违反中华人民共和国法律强制性规定,合法有效。

关于该合同的性质,诉讼期间双方当事人存在不同意见,超视公司主张涉案《聘用协议书》属于居间合同,泛海集团则主张该合同属于劳务委派合同。

本案合同与劳务派遣制度仍具有根本性区别。第一,本案证据显示,泛海集团与何林波之间没有建立管理与被管理的法律关系,没有证据证明何林波必须执行泛海集团内部制定的规章制度;第二,泛海集团无需定期向超视公司或者何林波支付劳动报酬,按照《聘用协议书》的约定,超视公司或者何林波不是按照个人提供的劳务获取固定回报,而是根据合同完成情况一次性获取佣金,因此超视公司在本案合同项下的收益具有不确定性,其既可能获取巨额佣金,也有可能分文未得。

本院注意到《中华人民共和国合同法》第四百二十四条规定“居间合同是居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务,委托人支付报酬的合同”,本案中超视公司的义务(对于超视公司在本案IDG项目《聘用协议书》项下义务范围,见本院下一段论述)属于“向委托人提供订立合同的媒介服务”,与居间合同的特点相符。据此,本院认定涉案IDG项目《聘用协议书》的法律性质为居间合同而非劳务委派合同。

本院需要特别指出的是,《中华人民共和国合同法》规定的居间服务具体包括两种情形,即“居间人向委托人报告订立合同的机会”以及“居间人向委托人提供订立合同的媒介服务”,当然也不排除二者之结合。但是具体到本案中,IDG项目《聘用协议书》项下超视公司的合同义务仅限于“提供订立合同的媒介服务”,不包括“报告订立合同的机会”。本院作如此认定,并不是因为本院认定超视公司没有完成“报告订立合同的机会”的行为。诉讼中泛海集团称IDG对外进行出售至迟于2016年1月已经属于市场公开信息,并确实提交了相关媒体报道,但本院认为“IDG决定对外出售”是否为市场公开信息与泛海集团是否知道该信息之间并不具备对应关系。纵观本案现有证据,没有证据指向在2016年4月13日何林波向卢志强提出收购IDG的建议之前泛海集团已经得知相关信息,遑论形成具体收购意向。事实上,本案中所有证据均显示,泛海集团启动收购IDG项目的工作发生在2016年4月13日即何林波提出建议之后,因此本院认定存在何林波代表超视公司向泛海集团报告了收购IDG的机会这一事实。但是,上述事实发生于IDG项目《聘用协议书》签订之前,本案中没有证据证明双方当事人协商一致将此纳入超视公司在合同项下的义务(需要说明的是,IDG项目《聘用协议书》第一条“聘用内容”有“乙方向甲方介绍IDG项目”字样,但本院认为该表述与紧随其后的“乙方为何林波博士个人公司”一样仅应理解为合同订立背景,而非合同义务,超视公司在该合同项下的义务应当以合同第四条“乙方职责”为准)。本院认为,根据本案现有证据,超视公司向泛海集团报告收购IDG的机会仅仅是订立本案合同的背景事实,也正是因为超视公司向泛海集团报告了相应信息,方才取得泛海集团的信任,从而使得超视公司享有了缔结本案合同的机会。如果超视公司没有向泛海集团报告IDG正对外出售且具有投资价值这一信息,泛海集团不会与超视公司签订本案《聘用协议书》。换言之,超视公司向泛海集团“报告订立合同的机会”是本案合同之因,而非本案合同之果。据此分析,本院形成前述意见,认定涉案IDG项目《聘用协议书》项下超视公司合同义务仅限于“提供订立合同的媒介服务”。

本院认为,诉讼期间超视公司称其合同义务仅限于战略层面的梳理、分析、建议,所述明显与合同约定不符。根据本案《聘用协议书》第四条“乙方职责”的约定,超视公司应“以甲方董事会国际投资顾问身份联系IDG或其顾问,为甲方洽谈收购IDG做前期工作”,由此可见超视公司在该合同项下义务除其节选并自认的“为甲方(泛海集团)洽谈收购IDG做前期工作”之外,还至少包括“联系卖方”,上述约定足以说明超视公司在该合同项下的履行义务至少具有执行层面的事项。超视公司曾经向本院解释,乙方职责中“联系IDG或其顾问”并非直接与卖方洽谈,并非字面意义上的联系、约谈,而是间接联系,通过相关方获取作为目标资产的IDG的全面信息。但是本院注意到,在超视公司提交的起诉状中,自述超视公司“依约履行,多次会见IDG项目卖方”。本院认为,中文表达中的“会见”必然是直接见面,不可能理解为“间接联系”或者“间接见面”,因此超视公司自己的表述都相互矛盾,其将“联系卖方”解释为间接联系过于牵强,本院对此不予采信。此外,何林波与卢志强等人的对话中反复强调其同学Michael可以与IDG时任总裁直接取得联系,“运用关系介绍泛海进入投标”,上述情形均足以印证合同约定的“联系卖方”并非诉讼期间超视公司辩解的间接联系。事实上,本院之所以认定本案合同性质为居间合同,正是基于本案IDG项目《聘用协议书》订立背景是何林波声称其有渠道直接联系到IDG时任总裁以及合同条款字面意义上的“联系卖方”。本院认为,所谓居间,意为“居二者之间”,居间人所提供的媒介服务就是在交易双方之间建立一座联络、说和的桥梁,促成交易双方达成一致意见并最终订立合同,具有民间俗称“一手托两家”的特性。如果按照超视公司所述,其合同义务仅限于向泛海集团提供战略分析、咨询等服务而根本不需要联络交易对方,则明显不符合居间合同的特点,将会落入委托合同的窠臼,如此又会与超视公司自己主张的本案合同性质为居间合同的意见相互矛盾。据此,本院对超视公司主张其合同义务范围仅为“为甲方洽谈收购IDG做前期工作”的意见不予采信。根据本案现有证据,超视公司明显没有完成本案合同项下其应当履行的义务,没有任何证据可以证明超视公司或其指派的人员曾经代表泛海集团与出售方(包括IDG及其顾问)进行联系。再退一步说,即便按照超视公司自己的主张,在“战略层面”,超视公司在合同履行期间提出的几项建议(如本院此前所述,超视公司提出的“IDG具有收购价值”的建议属于本案合同订立背景而非合同义务,因此不在本段讨论范围之内)亦存在明显错误,如超视公司先后提出“先不联系高盛公司”、“运用关系介绍泛海集团进入投标”、“不要找IDG中国”等建议,均被连续证实不具有正确性。事实上,正是因为超视公司的建议迅速被证伪,导致泛海集团对超视公司失去信任,自2016年4月18日开始超视公司即已经被泛海集团屏蔽在IDG收购项目之外(对此下文将另行展开分析),亦足以说明超视公司未适当履行其合同义务。

本案IDG项目《聘用协议书》起意于2016年4月14日,2016年4月15日泛海集团签章后寄往何林波位于德意志联邦共和国的住所,2016年4月20日何林波代表超视公司签字后寄回泛海集团。但恰恰在这短短几天之内,双方当事人之间的关系由热转冷,发生了巨大转折。如前所述,由于何林波几次建议均被迅速证伪,导致泛海集团不再信任超视公司,证据显示自2016年4月18日起(此时何林波尚未签署本案IDG项目《聘用协议书》)泛海集团具体项目人员刘冰、王兴华已经不再向何林波提供项目进展信息,以实际行动表达了拒绝态度。实际上,超视公司此时也已经意识到这一点,在何林波与卢志强的微信对话中,何林波抱怨说是不是刘冰、王兴华等人将其身份搞错了,而卢志强没有正面回复,说明何林波已经明确知晓泛海集团对其屏蔽了项目信息,其已经被排除在泛海集团收购IDG项目的团队之外。有意思的一个细节是,当2016年4月28日何林波再次向卢志强询问项目进展时,卢志强回应“这个项目……我们总体感觉意义不大”,何林波表示“那我明白了”,次日何林波继续建议购入IDG,卢志强回复“明白”,此后一直到2017年初双方当事人未再就IDG项目进行过实质沟通。对于上述事实,超视公司的解读是“卢志强先生表示不想做(IDG项目)了,但是通过何林波博士和他的交流,卢转变了态度,继续收购IDG项目,这是很关键的一步”。但是,基于相同的事实,本院看到的却是泛海集团董事长卢志强先生以较为委婉的方式表达了拒绝态度。本院难以想象,作为经营数十年的知名企业家,卢志强先生对涉及数亿甚至十几亿美元的并购项目,意志居然游移不定,如此重大的企业经营事项最终竟然应外人微信对话一言而决。本案证据显示,自2016年4月18日以后,超视公司已经被屏蔽在泛海集团收购IDG项目以外,对于项目进展情况、具体交易安排、实际成交金额超视公司完全不了解。本案中所有证据均反映出,作为“泛海集团国际投资顾问”,超视公司或者何林波除了泛海集团参与了收购IDG这一事实本身之外,对于项目进展细节可以说是一无所知,庭审期间超视公司亦自认其系通过公开媒体报道才得知泛海集团收购IDG项目成交,且由于新闻报道中未涉及具体交易安排及金额,因此超视公司在起诉时甚至只能按照自行估算的交易金额主张佣金数额。上述种种事实,亦可以进一步证明超视公司已经被排除在IDG项目之外,没有实际履行本案合同项下的中介义务。

本院认为,《中华人民共和国合同法》第四百二十七条规定“居间人未促成合同成立的,不得要求支付报酬,但可以要求委托人支付从事居间活动支出的必要费用”,因此居间人应当基于其提供的有效服务而获取合同报酬,居间合同本身不具有也不应当具有射幸属性(射幸合同,就是指合同当事人一方支付的代价所获得的只是一个机会,并没有实质性的利益)。

本院认为,综合本院前述分析意见以及合同法上述规定,在本院认定超视公司未履行IDG项目《聘用协议书》项下居间义务、未对泛海集团收购IDG项目起到促成作用的情况下,超视公司不具有获取IDG项目《聘用协议书》项下合同报酬的权利,本院对超视公司要求泛海集团支付佣金及利息的诉讼请求不予支持。

综上,判决驳回超视公司的诉讼请求。

二审法院认为:

居间人应当基于其提供的有效服务而获取报酬,在超视公司未履行IDG项目《聘用协议书》项下居间义务、未对泛海集团收购IDG项目起到促成作用的情况下,无论超视公司未能提供服务的原因是否基于泛海集团,超视公司均不具有获取《聘用协议书》项下合同报酬的权利。超视公司关于泛海集团应按照《聘用协议书》支付居间费用的上诉主张,于法无据,本院不予支持。

综上所述,一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持,驳回上诉,维持原判。

本判决为终审判决。

参考资料:

案号:(2017)京04民初168号

案号:(2019)京民终1425号